养老保险案例分析,附三个案例分析!

面对未来数十年的退休生活,仅靠社会养老保险是否足够?不同的养老规划选择,在几十年后究竟会带来怎样截然不同的生活品质?抽象的数字和理论或许难以感知,但真实的案例却能给我们最直接的冲击。本文将通过几个典型的养老保险案例,为您揭示养老规划中的关键决策点与潜在陷阱。

养老保险案例分析

案例一

案例背景:赵先生(1960年生)1978年进入国企,1993年辞职后未缴养老保险。63岁时要求以档案工龄视同缴费办理退休,但因从未实际参保被拒。

焦点矛盾:依据《社会保险法》第16条,领取养老金需满足"参保+缴费满15年+退休年龄"三要件,工龄认定不等于参保记录。

结果:超60岁无法补缴职工养老,最终选择居民养老一次性补缴,待遇相差3倍以上(职工养老均约3000元/月 vs 居民养老约200元/月)。

优化路径:若在60周岁生日前参保缴费1个月,即可激活视同缴费年限权益;体制离职人员、灵活就业者需在50岁前完成参保登记,避免窗口关闭。

案例二

居民养老:安徽农村大妈60岁前一次性补缴15年养老保险(原年缴低档),总投入9万元提档至最高档(6000元/年),现月领820元,约9年回本。若按原低档(200元/年)缴费,月领仅150元,提档后养老金提升447%。

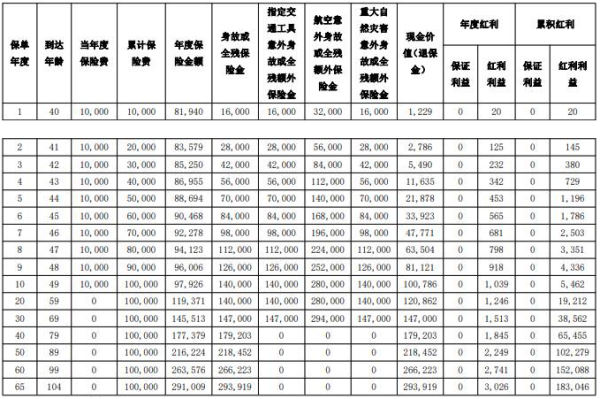

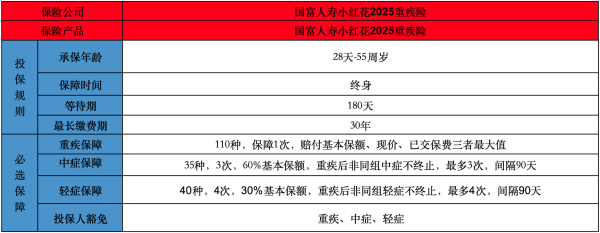

职工养老:30岁A先生月薪5000元,缴满25年职工养老,退休时社平工资8000元,养老金仅2863元/月,替代率57%(低于国际警戒线70%)。社保"保基本"定位与退休前生活品质的落差,需商业养老补充。

案例三

外婆外公因耕地补偿款20万全给儿子,约定由儿子(二姨家)居家照护,三女每月各补300元,老人获妥善照料;

奶奶将房产存款全给儿子,养老金2500元/月被儿子掌控,女儿因未获财产拒绝赡养,老人陷"钱房两失"困境。

预防措施:通过家族/社区签订《家庭养老合约》,明确财产分配与赡养责任;

救济路径:留存微信记录、赡养费转账凭证,依据《民法典》第1067条起诉赡养费。

上方介绍了三个养老保险案例,且根据不同情况提供了不同的建议和解决方法,大家可以看看自己是否有也存在相关问题,然后可以对照着解决。

更多保险问题,咨询专业老师快速解答

进入微信搜索微信号:YKJ6060(点击复制微信号)